こんにちは、モブ農です。

マグネシウム(Mg)という元素は

窒素、リン酸、カリウム、カルシウムに比べると「地味」な印象です。

でも、圃場を見ていると、この地味な元素が作物の“安定感”に

どれだけ関わっているかを実感することが多くあります。

数字に振り回されず、“動くマグネシウム”を考える

私の圃場はマグネシウム下限値付近が多いです。

CEC(陽イオン交換容量)が25〜35と高い火山灰土壌で、

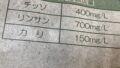

カリ(K)は200mg/100gを超える一方、Mgは低い。

一応下限値を超えているためにあまり考えてこなかった面もあります。

分析上は「Mgが少ない」と見えますが、

実際は「Mgが土の中で動けていない」状態ではないかと感じています。

マグネシウムは“縁の下の力持ち”

Mgの役割は、表に出にくいけれどとても重要です。

- クロロフィル(葉緑素)の中心元素

- ATP(エネルギー代謝)の安定化

- リン酸の移動や光合成の維持

- Ca・Kとの吸収バランス調整

つまり、Mgは「光合成」と「バランス」の要。

Mgが欠けると、葉色が薄く、根張りが弱く、糖の乗りも悪くなることがあります。

ただ、Mgはカリと拮抗するため、

カリが多すぎるとMgが押し出されて吸収されません。

数字上「ある」のに、作物には「効かない」。

これがMgの厄介なところだと思います。

緑肥で“Mgを動かす”

私は堆肥もボカシもあまり使いません。

その代わりに、緑肥(イネ科中心)をすき込みます。

緑肥の根や分解時に出る有機酸が、

土の中で固定されていたMgを可溶化してくれる。

つまり、緑肥は「Mgを増やす」ではなく「Mgを動かす」存在だと思っています。

有機JASの圃場では、これが最も自然なMgの活性化手段ではないでしょうか。

私のMg設計(現場ベース)

1️⃣ 緑肥すき込み時

→ 天然苦土 50〜60kg/10a(pH上昇0.1程度と予測)

目的は「Mgをストックしつつ、動かす環境を整える」こと。

分解時の有機酸と合わせてMgを動かしていくイメージです。

2️⃣ 定植前

→ 硫酸マグネシウム 15kg/10a

速効性Mgとして、初期生育で光合成を安定させ、

カリ拮抗を一時的に緩和する“スターターMg”の位置づけです。

3️⃣ 分析と評価

収穫後に分析を行い、Mgがどの程度動いたか・残ったかを見る。

Mgが上がっていれば硫酸マグネシウム中心へ、

残りが少なければもう一作ベースマグを継続する。

このように「動きを見ながら、入れるタイミングを調整する」ようにしています。

モブ農式マグネシウム管理の考え方

マグネシウムは“入れる”より“動かす”。

そして“効かせる”にはバランスがすべてだと思っています。

カリやカルシウムが強すぎると、Mgが埋もれてしまう。

特に私の圃場はカリウムが多すぎる、

だから、Mg単独の数字ではなく、Mg/K比を重視しています。

堆肥やボカシを使わず、外部Kを止め、

緑肥+天然苦土+硫酸マグネシウムの三段構えで、

“動けるMg”をつくる。

それが、火山灰土壌の私の圃場に合った

マグネシウムの管理方針ではないかと思っています。

まとめ

- マグネシウムは「入れる」より「動かす」もの。

- Mgが“効かない”のは、欠乏ではなく“カリとの拮抗”が原因のことが多い。

- 緑肥や有機酸の力で“固定Mg”をゆっくり動かす。

- 「Mg/K比」を意識して、Ca・K・Mgのバランスを取る。

- 火山灰土壌では、天然苦土+硫酸マグネシウム+緑肥の三段構えが有効。

- 地味な元素ほど、安定した生育を支えてくれる。

おわりに

「苦土は地味な肥料」なんて言われますが、

植物が光を受けて生きるための、まさに“陰の主役”だと感じます。

数字に振り回されず、でも数字を見ながら、

“動くMg”を設計していく。

モブ農らしく、今日も地味に、でも確実に、

土のバランスを整えていこうと思います。

🌱 畑にいるよ。

派手な肥料より、地味なバランスが大事だと改めて感じています。

コメント