こんにちは、モブ農です。

リン酸については、ずっと気になっているテーマのひとつです。

最近は、「リン酸は“入れる”ものではなく、“動かす”ものではないか」と考えています。

リン酸は“肥料成分”じゃなく、“土の成熟度を示す指標”ではないか

土壌分析で「リン酸が0〜10mg」と出る圃場があります。

でもこれは“ない”のではなく、“動いていない”だけではないかと思います。

火山灰土壌では、鉄(Fe)やアルミニウム(Al)がリン酸を固定しやすく、

植物が吸えない形になってしまう。

逆に、分析値が高い圃場は微生物や有機酸が活発で、

“リン酸が循環している”状態といえるのではないでしょうか。

つまり、リン酸値は肥料の量というよりも、土の成熟度のバロメーターだと考えています。

「リン酸を入れる」より「動かす」

以前はリン酸が少ない圃場にバッドグアノなどを入れていました。

でも、数値も生育もほとんど変わらなかったんです。

それよりも、緑肥を入れて根や菌の力で“リン酸を動かす”方が、

結果的にうまくいくことが多いように思います。

緑肥の根が出す有機酸や菌根菌の働き、分解による発酵やキレート化など、

そういった積み重ねが固定されたリン酸を少しずつ溶かしていくのではないでしょうか。

「リン酸は施すより、回す」

今の自分はそんなふうに考えています。

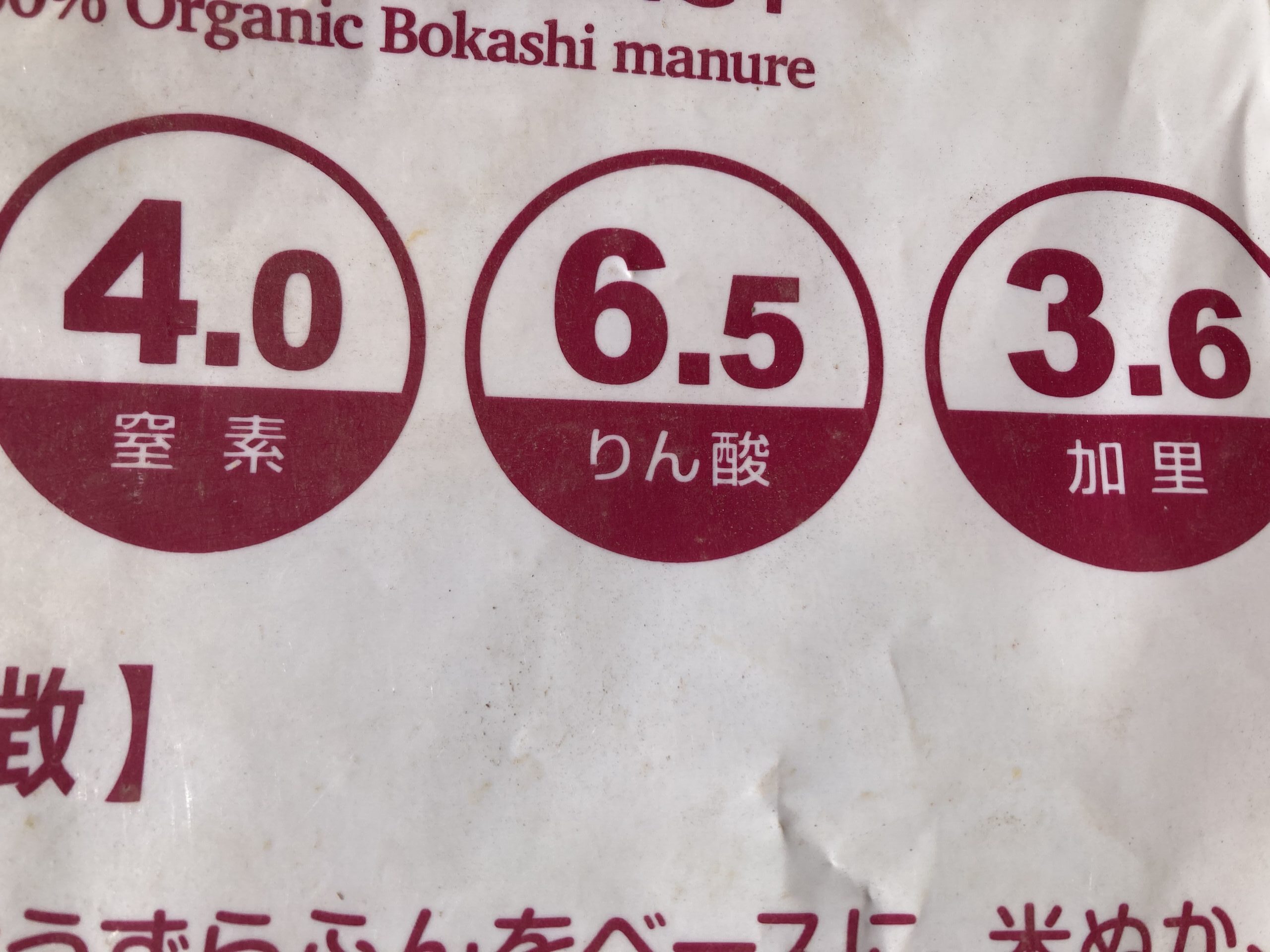

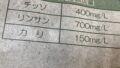

鶏ふんは“起爆剤”として理にかなっていると思う

火山灰土壌は保肥力が高いぶん、微生物の立ち上がりが遅い傾向があるように感じます。

そこに鶏ふんを入れると、pH上昇とともに微生物が一気に動き出すようです。

鶏ふんにはCa・Mg・Pが多く、FeやAlによるリン固定をやわらげる働きもありそうです。

団粒化も進み、火山灰土とは相性が良いのではないかと思います。

ただし、毎年多量に入れるのはやはり危険です。

リンやカルシウムの過剰、EC上昇、微量要素の拮抗…。

そういう“入れすぎのサイン”が出てくることもあるように感じます。

鶏ふんは“起爆剤”、緑肥は“循環装置”。

このバランスが長期的にはちょうど良いのではないかと思っています。

「鶏ふん+雑草緑肥」で発酵サイクルを作る

知り合いの農家さんの中には、毎年3〜4トンの鶏ふんを入れる方もいます。

普通なら窒素過多になりそうですが、意外と問題なく収穫できている。

理由は、雑草が緩衝しているからではないかと思います。

鶏ふんを入れると雑草がよく伸びて、

それをある程度育ててからすき込むことで、

結果的に緑肥と似たサイクルができているように感じます。

鶏ふん → 雑草 → すき込み → 発酵 → 腐植化

この流れで、土の中に発酵サイクルが自然にできているのではないでしょうか。

私のやり方(火山灰土の場合)

- 初年度(起爆年):鶏ふん多め(500〜800kg/10a)+モミガラクンタン+イネ科緑肥

- 翌年以降:鶏ふんゼロまたは微量。緑肥と炭素で回す。

pH・可給態P・ECを毎年チェックして、上がりすぎたら控えるようにしています。

「入れる年」と「回す年」を分けることが、火山灰土を長く保つポイントではないかと感じます。

まとめ

- リン酸は「施す」より「動かす」

- 鶏ふんは「起爆剤」

- 緑肥は「循環装置」

- 火山灰土は「受け皿」

この3つがかみ合えば、

肥料を減らしても作物が安定し、土もゆっくり育っていくように思います。

🌱 畑にいるよ。

今日も、土の中ではリン酸が静かに動いている…そんな気がします。

コメント